ディンク戦略を考える③

ディンク戦略を考える③

ディンク戦略を考える第3回目です。第1回でショートディンクやクロスディンク一辺倒になることのリスクを知り、第2回では、一辺倒にならないためのバリエーションについて考えました。

では最終的に「思いついた方向に打ち分ければいいのか?」と思ってしまうかもしれませんが、

気を付けなければならないことがあります。

今回は最終章として

男子のトッププロ、タイソン・マクガフィン選手(35歳)の言葉に耳を傾けたいと思います。

方向転換が多すぎてもダメ

マクガフィン選手は、ディンクの方向を常に変えるようなプレーヤーへ、次のようなアドバイスを送っています。

ディンクの際には

小さなアドバンテージがどこにあるのかを、常に考えてショットを打つこと。

ディンクがコントロールできず

不安定になっていると感じたら、それは往々にして方向転換が多すぎるということ。

「方向転換がすべて悪いというよりも、転換すべきタイミングと場所がある。変えたい気持ちは分かるが、コースを変えるたびに少しのリスクを負っていることを理解するべきだ」としています。

▶「Tyson McGuffin Pickleball」動画より

なんとかコースを変えようと、難しい体勢で難しいショットを打ったり、打ってはみたものの、自分側のパートナーとの間にスペースができてしまったり、と、確かにミスの大きな原因になっている時ありますよね?

「なんとなく、あっちの方向に」と、打ってしまうのは一番危険という訳です。

縦軸の基本と横軸の基本

「ディンク戦略を考える①」でも自分の右足先からネットに向けて仮想のラインを引き、その外側の場合はクロスに打つという「黄金律」を設ける例を出しました。

マクガフィン選手も、同じように、あらかじめ自分なりのルールを設定しておいた方がいい、と考えているようです。

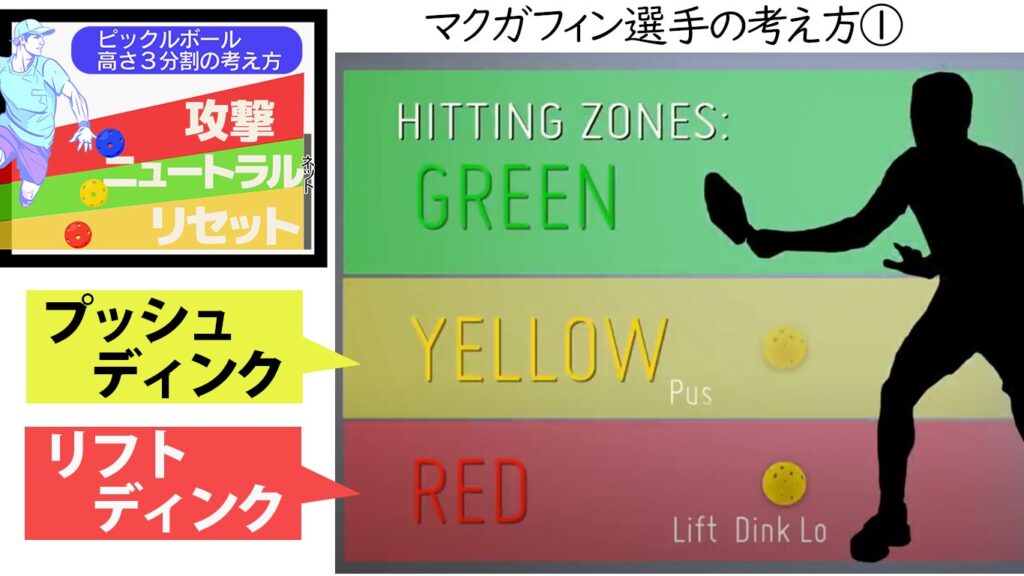

1つはボールとの接触点の高さによるもの。

腰より上ならウイナー狙いの攻撃。

バウンドが膝から腰にかけてなら、前に押し出す攻撃的なプッシュディンクを。

低い打点で取らされた膝下のボールはリセットするリフトディンクを。

と決めることを推奨しています。

いわば「縦のモノサシ」ですね。

以前、高さによって区別すれば、攻撃か守りかの判断がしやすくなるのでは? という話をしましたが、全く同じ考え方です。

マクガフィン選手はもう1つ、

「横のモノサシ」も設定していました。

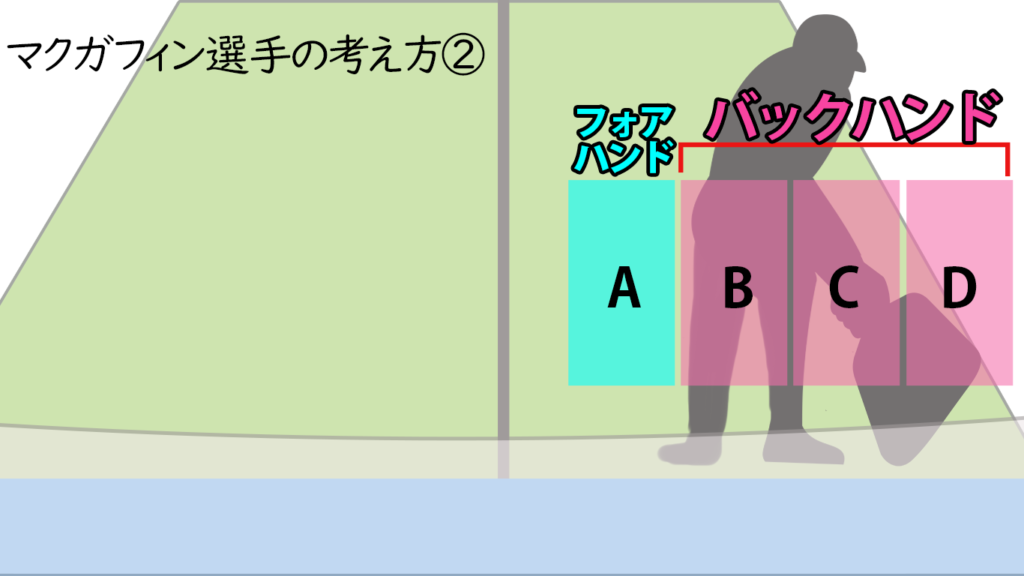

体の正面からボールの触るゾーンを4分割して、B~Dはバックハンドでディンクします。Aの場合だけフォアで打ちます。

BとDはダイレクトでボレーすることも狙いますが、自分の体から遠くへ打たれた、Dの時だけはワンバウンドさせてクロスステップで返球すると決めているのです。

考えることが多々あるディンク合戦。

相手のどこを狙うかに注力するためにも、自分側のルールを事前に取り決めておくことは、心に余裕を保つ意味で、非常に助けになります。

論理的思考

次の動画もディンク戦略を考える上で役立つ、数学的思考を教えてくれています。

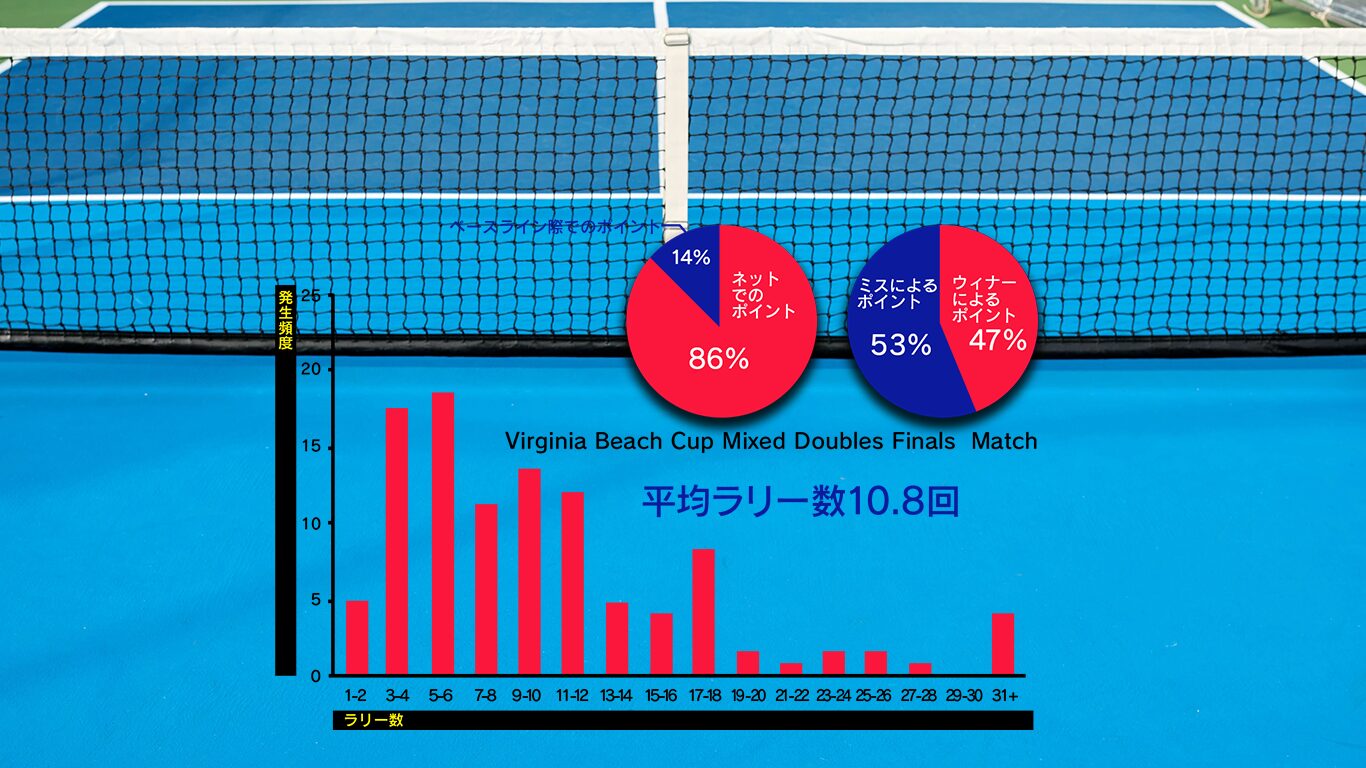

ストレート側に打つと、

相手が手を伸ばすことを考えれば、その距離は3メートルほどしかありません。

一方でクロスには5.5~5.8メートルの距離が使えます。

その差は1.9倍!

ネットの高い部分を通すことを考えると、難しさは約2倍という訳です。

▶「ThatPickleballGuy」動画より

相手がいいディンクを打った場合は、基本クロス側に返球するべきという理由が分かりますね。

リセットを狙うなら、正面ではなく、クロス側の相手に運ぶ方が得策です。

またスピードアップするのであれば、距離が約半分、すなわち相手の反応時間が約半分になる、ストレートを狙うべきという理由にもなります。

ディンクは数式みたいなもの

動画内では、ベン・ジョンズの兄で、トッププレーヤーのコリン・ジョンズ選手が

「ディンクは数式みたいなもの」と語っていた、という話が出てきます。

相手のアグレッシブなディンクを「2」とすると、ディフェンシブなディンク「1」で返して、合計「3」を目指すべき、というものです。相手が「2」を打った時に、自分も「2」で返そうとするのは、数式をオーバーする「4」になってしまい、どうしても無理があるという考え方のようです。

こちらも、なんとなくですが分かる気がしますね。

まとめると、

ポイントを最も得られそうな、

適切な接触位置で、

適切なハンドリングで、

適切なコントロールされたボールを、

根拠のあるコースに、

その都度、配球していく。

その理想に近づけるよう、自分には、あらかじめ、イマジナリーラインを想定して、基本ルールを作り、それを繰り返し練習していく。

う~ん、とっても難しそうですが、プロはそれをやってのけているのですね。

トッププロの話は、やはり奥深いです。